とやかく言う方もいるようですが大事なお客様

学生時の下宿の隣人(留学生)や

長男の幼なじみ(聾学校)のお母さん‥

いずれも中国の方でしたが面白い人たちでした

嫌○○の人って知り合いや身内に

○○人がいたら葛藤するのかな?知らんけど

9月に入り寝苦しさは解消されたものの、日中の暑さが尋常でないのは相変わらず。

先週末は久々の札幌出張でした。

バスターミナルも今月いっぱいで閉鎖

S・O・G・O そごうへ行こう!なんてCMは遥か昔‥

コロナ禍の最盛期、札幌での会議や打合せは主に書面開催やWebでしたが、最近は対面が通常化し希望すればWeb参加も可、という形式が増えました。

編入試験を控えた長女にカツメシを食わす‥

ん?何このアイス?

本社での挨拶回りで顔と名前を覚えてもらう、夜は他支社の仲間と懇親を深める等々、社会人として(特に若い人たち)有意義なことも多い札幌出張ですが、そういうのと無縁でやってきた自分にとっては苦痛以外の何物でもありません。

ほぼ聴くだけの会議であれば躊躇なくWebを希望しますが、今回は‥

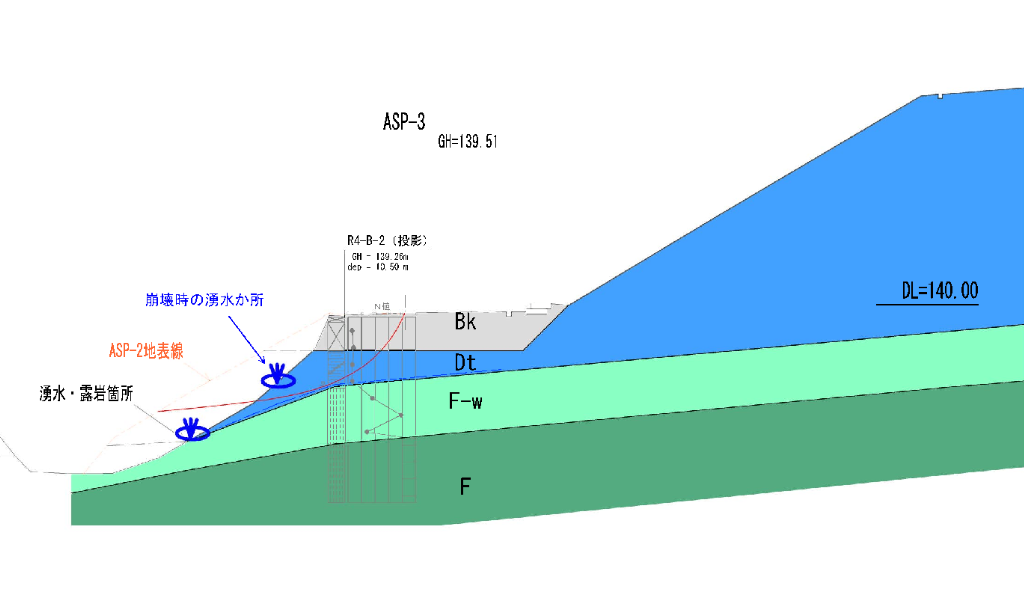

日高管内新冠町の山間部で一昨年の融雪期に発生、たまたま自分が技術面を担当することになった地すべり。これを本社の事務方・技術方へ説明し、対策工の予算をゲッツ(σ゚∀゚)σするのが目的のため、さすがに出向かざるを得ません。

ドサッ!といくのが土砂崩れ

ズルズル‥ってのが地すべり

分かったかなぁ?

職歴31年、この歳でヒアリングを受けるのは想定外でしたが、相手の本社技術方(小平の時の後輩&音更の時の後輩)はさぞやりにくかったでしょう。

同じ日程で同僚達もそれぞれ、ヒアリングを受けています。若い技術者にとっては自分の担当地区について、いかに分かり易く説明し切れるか、試される場でもあります。

農業土木とは(近年は環境工学とか資源環境学という名称が使われます)自然を改変し食料生産に適した環境を造成する技術。農地のほか農道・水路・ダムや溜池etc.ともすれば自然保護の対極「開発する側」の立場にもなり得る行為です。

中には「儲からない国内農業は廃止、農地は自然に戻せ!」という極端な考えもあるでしょう。

刈り取った方が元気よく萌芽します

しかし、農地や里山は放置しても荒廃するだけで在来の自然は戻りません。「外来種を撲滅させた在来種だけの生態系」≠「在来の生態系」であるのと一緒です。

原生を拓き造られてきた二次的自然とそれに適応した豊かな生態系を保持すること、それも農業土木の役割と考えています。

アブラゼミ(恐らく古い時代に道南へ

帰化した国内外来種)が鳴いてました

この時期に?道北では珍しいアブラゼミが?

都市化や温暖化で生態系が変わっていくのは必然のこと

池にはめんこい小魚の群れ

ヤチウグイ?いやモツゴのようです

これも国内外来種

旭川では結実が難しいと思ってましたが‥

さすがプロ!

枝を積んでおくとトガリネズミ(モグラの仲間)の住処に