前回セイヨウオオマルハナバチについて触れましたが、少々掘り下げたいと思います。

この蜂の駆除を奨励するビラが配布された上川中部圏の人口は40万弱、都市居住者が大半です。

配布した団体の主張は概ね正しいと思ってます。つまり「在来のマルハナバチと共生関係にある高山植物の保全のため大雪山国立公園内への侵入を防ぐ」もっともです。

私が思う疑問は2点

- 駆除を一般市民に託すことの是非

- 市街地での駆除の是非

1‥興味を持った義母が花壇で捕虫網を振り回してみたものの、同定など無理で結局「全部逃がしてあげたわ」

まぁそんなもんでしょう。でも中には在来種ごと駆除してしまう人もいるはずで本末転倒、そこに期待するのがそもそも間違いでは。

道のHPには駆除事例が掲載されてますが

道民総出でハッチャキこいても根絶は無理

2‥見たところ街中のマルハナバチは殆ど外来種です。そして花壇には野草ではなく園芸種の花々。その生態系においてニッチを占めている蜂が消えると一体どんな影響が生じるのか?都市部での駆除が国立公園への侵入リスクをどれほど軽減するのか?きっと大した検証はされてないでしょう。

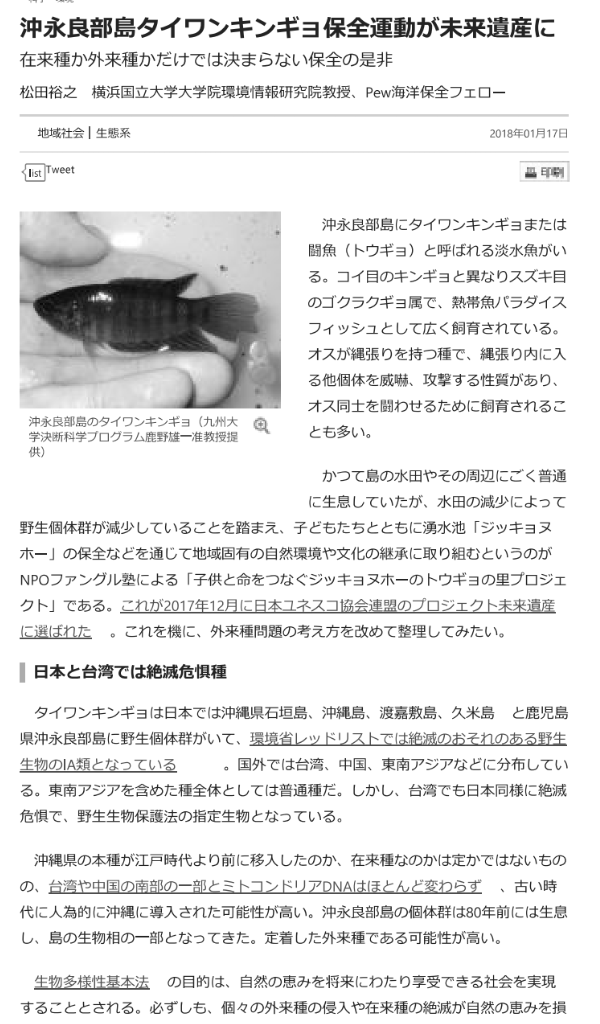

薄暗くなるまで勤しむセイヨウオオマルハナバチ

害悪ばかり取り沙汰されますが

初夏たわわなサクランボにありつけるのは

この蜂の功績であるのも事実です

以前、空知管内の事業所で地域交流のため事業内容を紹介するイベントを開催し、子供たちには近隣で採れたカブトムシをプレゼントしたところ「外来種を配るとは何事!」と地元団体からクレーム、イベントは中止になったそうです。

道内でカブトムシは国内外来種ですが条例等の規制がある訳ではなく、農村や里山の二次林に生息し国立公園みたいな原生林で増殖する虫ではありません。

配ったことによる生態系への影響>子供たちが生き物に親しむ機会

果たしてそうなのか?うーん‥

「遺伝子に刻まれた歴史の価値と侵略性などのマイナス

面をてんびんにかけ、地域ごとに管理することが必要」

全く同意です

エゾシカ対策有識者会議の構成員

何の指定も受けていないクサガメを

「外来種だから」という理由で

駆除しまくってる始末‥

私の外来種に対する意見は次の3つです。生態学の権威とされる方々の見解と基本は違いません。

が、現在「外来種=駆除対象」という単純な発想が蔓延し‥(つづく)

購読している諸先輩のブログに登場する

フナ・モツゴ・ヌマガエル・ガビチョウetc.

外来種が全て駆除対象ならば

これらの生き物も存在を否定されてしまいます

これもヨーロッパ原産